La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique complexe qui affecte le système nerveux central. Cette pathologie auto-immune intrigue les chercheurs depuis des décennies, suscitant de nombreuses questions sur ses origines et ses mécanismes. Bien que les causes exactes de la SEP restent encore mystérieuses, les avancées scientifiques récentes ont permis de mieux comprendre les facteurs de risque et les processus impliqués dans son développement. Explorons ensemble les connaissances actuelles sur cette maladie qui touche environ 2,8 millions de personnes dans le monde, en nous penchant sur ses mécanismes, ses déclencheurs potentiels et les pistes thérapeutiques prometteuses.

Pathophysiologie de la sclérose en plaques

La sclérose en plaques se caractérise par une attaque du système immunitaire contre la myéline, la gaine protectrice qui entoure les fibres nerveuses du cerveau et de la moelle épinière. Cette destruction de la myéline, appelée démyélinisation, perturbe la transmission des signaux nerveux et entraîne une variété de symptômes neurologiques. La pathophysiologie de la SEP est complexe et implique plusieurs mécanismes interconnectés.

Au cœur de ce processus, on trouve une réaction inflammatoire chronique qui endommage non seulement la myéline, mais aussi les axones des neurones. Cette inflammation est orchestrée par différentes cellules du système immunitaire, notamment les lymphocytes T et B, qui pénètrent dans le système nerveux central en franchissant la barrière hémato-encéphalique. Une fois à l’intérieur, ces cellules immunitaires déclenchent une cascade d’événements inflammatoires qui conduisent à la formation de lésions caractéristiques, appelées plaques .

La progression de la maladie varie considérablement d’un individu à l’autre, certains patients connaissant des épisodes aigus (poussées) suivis de périodes de rémission, tandis que d’autres développent une forme progressive avec une accumulation constante de handicaps. Cette hétérogénéité clinique reflète la complexité des mécanismes sous-jacents et pose des défis importants pour le diagnostic et le traitement de la SEP.

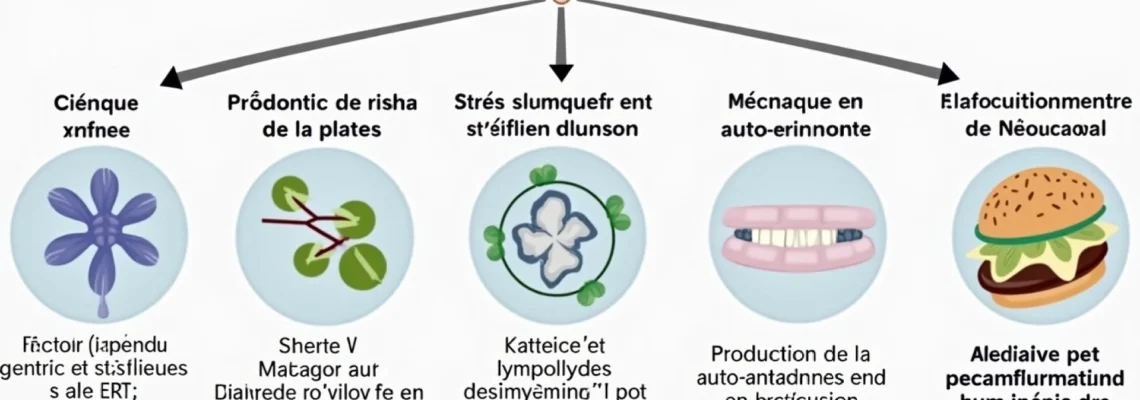

Facteurs de risque et déclencheurs de la SEP

Prédisposition génétique et mutations HLA-DRB1

La composante génétique joue un rôle crucial dans la susceptibilité à la sclérose en plaques. Des études ont identifié plus de 200 variants génétiques associés à un risque accru de développer la maladie. Parmi ces facteurs génétiques, les mutations du gène HLA-DRB1, situé dans le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH), sont particulièrement importantes. Ce gène code pour une protéine impliquée dans la présentation des antigènes aux cellules immunitaires.

Les individus porteurs de certaines variations du HLA-DRB1, notamment l’allèle HLA-DRB1*15:01, présentent un risque jusqu’à trois fois plus élevé de développer une SEP. Cependant, il est important de noter que la présence de ces mutations ne garantit pas l’apparition de la maladie, soulignant l’importance des interactions complexes entre gènes et environnement dans le déclenchement de la SEP.

Infections virales : rôle du virus d’Epstein-Barr

Les infections virales, en particulier celle causée par le virus d’Epstein-Barr (EBV), ont été largement étudiées comme facteurs potentiels dans le développement de la sclérose en plaques. L’EBV, responsable de la mononucléose infectieuse, est présent chez plus de 90% de la population adulte. Cependant, des recherches récentes ont mis en évidence un lien particulièrement fort entre l’infection par l’EBV et le risque ultérieur de SEP.

Une étude majeure publiée en 2022 a montré que les personnes infectées par l’EBV avaient un risque 32 fois plus élevé de développer une SEP par rapport aux individus non infectés. Cette découverte suggère que l’EBV pourrait être un déclencheur essentiel de la maladie, bien que les mécanismes exacts par lesquels le virus contribue au développement de la SEP restent à élucider. Des hypothèses incluent le mimétisme moléculaire, où les anticorps produits contre le virus pourraient également cibler la myéline, ou une activation chronique du système immunitaire suite à l’infection.

Carence en vitamine D et exposition solaire

La relation entre la vitamine D, l’exposition solaire et la sclérose en plaques a fait l’objet de nombreuses études épidémiologiques. On observe une prévalence plus élevée de la SEP dans les régions éloignées de l’équateur, où l’exposition au soleil est moindre. Cette observation a conduit à l’hypothèse que la vitamine D, synthétisée par la peau sous l’action des rayons UV, pourrait jouer un rôle protecteur contre la maladie.

Des recherches ont montré que des niveaux faibles de vitamine D sont associés à un risque accru de développer une SEP et à une évolution plus sévère de la maladie. La vitamine D est connue pour ses propriétés immunomodulatrices, régulant l’activité des cellules T et B impliquées dans la pathogenèse de la SEP. Bien que le lien causal direct reste à établir, ces données soulignent l’importance potentielle de maintenir des niveaux adéquats de vitamine D, en particulier chez les individus à risque.

Tabagisme et inflammation systémique

Le tabagisme est reconnu comme un facteur de risque important pour la sclérose en plaques. Les fumeurs ont un risque environ 1,5 fois plus élevé de développer la maladie que les non-fumeurs. De plus, chez les patients atteints de SEP, le tabagisme est associé à une progression plus rapide de la maladie et à une augmentation du nombre de lésions cérébrales visibles à l’IRM.

Les mécanismes par lesquels le tabac augmente le risque de SEP sont multiples. La fumée de cigarette contient de nombreuses substances toxiques qui peuvent accroître l’inflammation systémique et perturber la fonction immunitaire. Elle peut également altérer la barrière hémato-encéphalique, facilitant l’entrée des cellules immunitaires dans le système nerveux central. En outre, le tabagisme pourrait interagir avec certains gènes de susceptibilité, augmentant encore le risque chez les individus génétiquement prédisposés.

Stress oxydatif et dysfonctionnement mitochondrial

Le stress oxydatif et le dysfonctionnement mitochondrial sont de plus en plus reconnus comme des éléments clés dans la pathogenèse de la sclérose en plaques. Les mitochondries, centrales énergétiques de la cellule, jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé neuronale. Dans la SEP, on observe une altération de la fonction mitochondriale, conduisant à une production excessive d’espèces réactives de l’oxygène (ERO).

Ce stress oxydatif accru contribue à l’inflammation, à la démyélinisation et à la dégénérescence axonale caractéristiques de la SEP. De plus, il peut amplifier la réponse auto-immune en modifiant les protéines de la myéline, les rendant plus susceptibles d’être reconnues comme étrangères par le système immunitaire. La compréhension de ces mécanismes ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques, avec des recherches en cours sur des antioxydants et des agents neuroprotecteurs ciblant la fonction mitochondriale.

Mécanismes auto-immuns dans la SEP

Attaque des lymphocytes T contre la myéline

Au cœur de la pathogenèse de la sclérose en plaques se trouve l’attaque auto-immune dirigée contre la myéline par les lymphocytes T. Ces cellules immunitaires, normalement chargées de défendre l’organisme contre les agents pathogènes, reconnaissent par erreur certains composants de la myéline comme étrangers. Cette reconnaissance erronée déclenche une réponse inflammatoire ciblée contre le système nerveux central.

Les lymphocytes T auto-réactifs, en particulier les sous-types Th1 et Th17, traversent la barrière hémato-encéphalique et pénètrent dans le parenchyme cérébral. Une fois sur place, ils libèrent des cytokines pro-inflammatoires comme l’interféron-γ et l’interleukine-17, qui amplifient la réponse immunitaire et recrutent d’autres cellules inflammatoires. Cette cascade d’événements conduit à la destruction de la gaine de myéline et, à terme, à des dommages axonaux.

L’identification précise des épitopes de la myéline ciblés par les lymphocytes T dans la SEP reste un défi majeur pour la recherche, mais pourrait ouvrir la voie à des thérapies plus ciblées.

Production d’auto-anticorps et rôle des lymphocytes B

Bien que la sclérose en plaques ait longtemps été considérée comme principalement médiée par les lymphocytes T, le rôle crucial des lymphocytes B dans la pathogenèse de la maladie est désormais largement reconnu. Les lymphocytes B contribuent à la SEP de plusieurs manières, notamment par la production d’auto-anticorps, la présentation d’antigènes aux lymphocytes T et la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires.

Les auto-anticorps produits par les lymphocytes B peuvent cibler diverses protéines de la myéline, telles que la protéine basique de la myéline (MBP) et la glycoprotéine oligodendrocytaire de la myéline (MOG). Ces anticorps peuvent causer des dommages directs à la myéline ou faciliter sa destruction par d’autres cellules immunitaires. De plus, la présence de bandes oligoclonales dans le liquide céphalo-rachidien, caractéristique de la SEP, témoigne de la production locale d’anticorps par les lymphocytes B infiltrants.

L’efficacité des thérapies ciblant les lymphocytes B, comme le rituximab et l’ ocrelizumab , dans le traitement de la SEP souligne l’importance de ces cellules dans la pathogenèse de la maladie. Ces traitements ont montré une capacité remarquable à réduire l’activité inflammatoire et la progression du handicap chez de nombreux patients.

Activation de la microglie et neuroinflammation chronique

La microglie, population de cellules immunitaires résidentes du système nerveux central, joue un rôle complexe dans la pathogenèse de la sclérose en plaques. En conditions normales, ces cellules assurent une fonction de surveillance immunitaire et de maintien de l’homéostasie cérébrale. Cependant, dans le contexte de la SEP, la microglie adopte un phénotype activé qui contribue à la neuroinflammation chronique.

L’activation de la microglie dans la SEP conduit à la production de cytokines pro-inflammatoires, d’espèces réactives de l’oxygène et de protéases qui peuvent endommager directement la myéline et les neurones. De plus, la microglie activée peut présenter des antigènes aux lymphocytes T infiltrants, amplifiant ainsi la réponse auto-immune. Paradoxalement, la microglie peut également jouer un rôle protecteur en favorisant la remyélinisation et la réparation tissulaire.

La modulation de l’activation microgliale représente une cible thérapeutique prometteuse dans la SEP. Des recherches sont en cours pour développer des agents capables de réduire l’activation pro-inflammatoire de la microglie tout en préservant ses fonctions bénéfiques. Cette approche pourrait offrir de nouvelles options pour contrôler la neuroinflammation chronique caractéristique de la maladie.

Diagnostic et classification de la SEP

Critères de McDonald révisés pour le diagnostic

Le diagnostic de la sclérose en plaques repose sur un ensemble de critères cliniques et paracliniques, connus sous le nom de critères de McDonald. Ces critères, initialement établis en 2001 et révisés plusieurs fois depuis, visent à standardiser le diagnostic de la SEP en permettant une détection précoce et précise de la maladie. La dernière révision, datant de 2017, a apporté des modifications significatives pour améliorer la sensibilité et la spécificité du diagnostic.

Les critères de McDonald s’appuient sur le concept de dissémination dans l’espace et dans le temps des lésions caractéristiques de la SEP. La dissémination dans l’espace fait référence à la présence de lésions dans différentes régions du système nerveux central, tandis que la dissémination dans le temps implique l’apparition de nouvelles lésions ou l’activité de lésions existantes au fil du temps.

Les principaux éléments pris en compte dans les critères de McDonald révisés incluent :

- Les manifestations cliniques (symptômes et signes neurologiques)

- Les résultats de l’imagerie par résonance magnétique (IRM)

- L’analyse du liquide céphalo-rachidien

- Les potentiels évoqués visuels

Ces critères permettent de poser un diagnostic de SEP même après un seul épisode clinique (syndrome cliniquement isolé), si les preuves de dissémination dans l’espace et dans le temps sont présentes à l’IRM. Cette approche facilite un diagnostic plus précoce et, par conséquent, une prise en charge plus rapide des patients.

Imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale et médullaire

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) joue un rôle central dans le diagnostic et le suivi de la sclérose en plaques. Cette technique d’imagerie non invasive permet de visualiser avec précision les lésions caractéristiques de la SEP dans le cerveau et la moelle épinière. L’IRM est essentielle pour démontrer la dissémination dans l’espace et dans le temps des lésions, conformément aux critères de McDonald.

Dans le contexte de la SEP, plusieurs types de séquences IRM sont utilisés

Dans le contexte de la SEP, plusieurs types de séquences IRM sont utilisés :

- Les séquences pondérées en T2 et FLAIR, qui mettent en évidence les lésions démyélinisantes sous forme d’hypersignaux

- Les séquences pondérées en T1 avec injection de gadolinium, qui révèlent les lésions actives

- Les séquences de diffusion et de tractographie, qui évaluent l’intégrité des faisceaux de substance blanche

L’IRM permet non seulement de détecter les lésions, mais aussi de suivre leur évolution au fil du temps. Elle joue un rôle crucial dans l’évaluation de l’efficacité des traitements et la détection précoce de nouvelles lésions, même en l’absence de symptômes cliniques. De plus, les techniques d’IRM avancées, comme l’imagerie du transfert d’aimantation et la spectroscopie par résonance magnétique, offrent des informations supplémentaires sur l’étendue des dommages tissulaires et les processus de réparation.

Analyse du liquide céphalo-rachidien et bandes oligoclonales

L’analyse du liquide céphalo-rachidien (LCR) reste un outil diagnostic important dans la sclérose en plaques, en particulier pour exclure d’autres pathologies et confirmer la nature inflammatoire de la maladie. La ponction lombaire, bien que moins fréquemment utilisée depuis l’avènement de l’IRM, fournit des informations précieuses sur l’état du système nerveux central.

L’élément le plus caractéristique de l’analyse du LCR dans la SEP est la présence de bandes oligoclonales. Ces bandes représentent des anticorps produits localement dans le système nerveux central et sont détectées par électrophorèse. Leur présence témoigne d’une réponse immunitaire compartimentée, typique de la SEP. On les retrouve chez environ 95% des patients atteints de SEP, ce qui en fait un marqueur hautement sensible de la maladie.

D’autres anomalies du LCR peuvent inclure une légère augmentation des protéines totales et un nombre accru de lymphocytes. L’analyse du LCR aide également à exclure d’autres causes d’inflammation du système nerveux central, comme les infections ou d’autres maladies auto-immunes.

Formes cliniques : SEP récurrente-rémittente vs progressive

La sclérose en plaques se manifeste sous différentes formes cliniques, reflétant la variabilité de son évolution. La compréhension de ces formes est essentielle pour le pronostic et la prise en charge thérapeutique. Les deux principales catégories sont la forme récurrente-rémittente et les formes progressives.

La SEP récurrente-rémittente (SEP-RR) est la forme la plus courante, touchant environ 85% des patients au début de la maladie. Elle se caractérise par des épisodes aigus de symptômes neurologiques (poussées) suivis de périodes de rémission partielle ou complète. Les poussées peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines et sont généralement imprévisibles.

Les formes progressives de SEP comprennent :

- La SEP secondairement progressive (SEP-SP) : Environ 50% des patients atteints de SEP-RR évoluent vers cette forme après 10 à 20 ans. Elle se caractérise par une aggravation progressive des symptômes, avec ou sans poussées superposées.

- La SEP primaire progressive (SEP-PP) : Touchant environ 10-15% des patients, cette forme se manifeste par une aggravation continue des symptômes dès le début de la maladie, sans poussées distinctes.

La distinction entre ces formes cliniques est cruciale pour adapter le traitement et le suivi. Les formes progressives, en particulier, posent un défi thérapeutique majeur, car elles répondent généralement moins bien aux traitements immunomodulateurs classiques.

Traitements modificateurs de la maladie

Immunomodulateurs : interférons bêta et acétate de glatiramère

Les immunomodulateurs ont révolutionné le traitement de la sclérose en plaques depuis leur introduction dans les années 1990. Les interférons bêta et l’acétate de glatiramère sont les piliers de cette catégorie de médicaments, offrant une réduction significative de la fréquence des poussées et de la progression du handicap chez de nombreux patients atteints de SEP récurrente-rémittente.

Les interférons bêta (1a et 1b) agissent en modulant la réponse immunitaire, réduisant l’inflammation et la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Ils sont administrés par injection sous-cutanée ou intramusculaire, à des fréquences variables selon la formulation. L’acétate de glatiramère, quant à lui, est un mélange de polypeptides synthétiques qui mime la structure de la protéine basique de la myéline. Il agit en détournant la réponse immunitaire des composants de la myéline et en favorisant la production de cytokines anti-inflammatoires.

Bien que ces traitements soient généralement bien tolérés, ils peuvent provoquer des effets secondaires tels que des réactions au site d’injection, des symptômes pseudo-grippaux (pour les interférons) et, plus rarement, des réactions systémiques. Leur efficacité modérée et la nécessité d’injections régulières ont conduit au développement de nouvelles options thérapeutiques plus puissantes.

Immunosuppresseurs : natalizumab et fingolimod

Les immunosuppresseurs représentent une classe de médicaments plus puissants, généralement réservés aux formes plus agressives de SEP ou aux patients ne répondant pas de manière satisfaisante aux immunomodulateurs classiques. Le natalizumab et le fingolimod sont deux exemples emblématiques de cette catégorie, offrant une efficacité supérieure dans la réduction de l’activité de la maladie.

Le natalizumab est un anticorps monoclonal qui cible l’intégrine α4β1, empêchant ainsi les lymphocytes activés de traverser la barrière hémato-encéphalique. Son efficacité est remarquable, avec une réduction de plus de 60% du taux de poussées et une diminution significative de la progression du handicap. Cependant, son utilisation est associée à un risque rare mais grave de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), une infection opportuniste du cerveau.

Le fingolimod, premier traitement oral de la SEP, agit en séquestrant les lymphocytes dans les ganglions lymphatiques, réduisant ainsi leur infiltration dans le système nerveux central. Il offre une efficacité comparable au natalizumab en termes de réduction des poussées et de la progression du handicap. Les effets secondaires potentiels incluent des troubles du rythme cardiaque et un risque accru d’infections.

Thérapies ciblées : ocrelizumab et cladribine

Les thérapies ciblées représentent la nouvelle génération de traitements pour la sclérose en plaques, offrant une approche plus spécifique et potentiellement plus sûre. L’ocrelizumab et la cladribine sont deux exemples de ces thérapies innovantes qui ont montré des résultats prometteurs dans le traitement de la SEP récurrente-rémittente et, pour l’ocrelizumab, également dans la forme primaire progressive.

L’ocrelizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui cible spécifiquement les lymphocytes B CD20+. En déplétant sélectivement ces cellules, il réduit l’inflammation et la progression de la maladie. L’ocrelizumab a montré une efficacité supérieure aux interférons bêta dans la SEP récurrente-rémittente et est le premier traitement à avoir démontré un bénéfice dans la SEP primaire progressive. Il est administré par perfusion intraveineuse tous les six mois.

La cladribine est un analogue nucléosidique qui agit en réduisant sélectivement les lymphocytes T et B. Son avantage majeur réside dans son schéma d’administration : deux courtes séries de traitement oral sur deux ans, offrant une efficacité prolongée avec une intervention minimale. La cladribine a montré une réduction significative du taux de poussées et de la progression du handicap dans la SEP récurrente-rémittente.

Transplantation de cellules souches hématopoïétiques

La transplantation de cellules souches hématopoïétiques (TCSH) émerge comme une option thérapeutique prometteuse pour les formes agressives de sclérose en plaques réfractaires aux traitements conventionnels. Cette approche vise à « réinitialiser » le système immunitaire en éliminant les cellules auto-réactives et en reconstituant une nouvelle population de cellules immunitaires à partir de cellules souches autologues.

Le processus implique plusieurs étapes :

- Mobilisation et collecte des cellules souches du patient

- Conditionnement par chimiothérapie intensive pour éliminer le système immunitaire existant

- Réinjection des cellules souches pour reconstituer le système immunitaire

Les résultats de plusieurs études ont montré des bénéfices significatifs, avec une rémission prolongée de l’activité de la maladie chez une proportion importante de patients. Cependant, la TCSH comporte des risques importants, notamment d’infections sévères pendant la phase de reconstitution immunitaire. Son utilisation est donc généralement réservée aux cas de SEP très active et résistante aux autres traitements.

Recherche et perspectives futures

Biomarqueurs prédictifs de l’évolution de la SEP

La recherche de biomarqueurs prédictifs dans la sclérose en plaques est un domaine en pleine expansion, visant à personnaliser la prise en charge et à optimiser les décisions thérapeutiques. Ces biomarqueurs pourraient permettre de prédire l’évolution de la maladie, la réponse aux traitements et le risque de progression du handicap.

Plusieurs catégories de biomarqueurs sont à l’étude :

- Biomarqueurs sériques : comme les neurofilaments à chaîne légère, indicateurs de lésions axonales

- Biomarqueurs du LCR : incluant les bandes oligoclonales et les marqueurs de neuroinflammation

- Biomarqueurs d’imagerie : nouvelles techniques d’IRM quantitative et moléculaire

- Biomarqueurs génétiques et épigénétiques : profils d’expression génique et modifications épigénétiques

L’intégration de ces biomarqueurs dans la pratique clinique pourrait révolutionner la prise en charge de la SEP, permettant une médecine de précision adaptée à chaque patient. Cependant, la validation de ces biomarqueurs dans de grandes cohortes de patients reste un défi majeur.

Thérapies de remyélinisation et neuroprotection

Les stratégies visant à favoriser la remyélinisation et à protéger les neurones représentent une frontière passionnante dans la recherche sur la sclérose en plaques. Contrairement aux traitements immunomodulateurs actuels qui ciblent principalement l’inflammation, ces approches visent à réparer les dommages existants et à prévenir la progression de la maladie.

Plusieurs pistes sont explorées :

- Stimulation des cellules précurseurs d’oligodendrocytes pour favoriser la remyélinisation

- Utilisation de facteurs de croissance neurotrophiques pour protéger les neurones et stimuler la réparation

- Thérapies cellulaires, notamment la transplantation de cellules souches mésenchymateuses

- Agents neuroprotecteurs ciblant le stress oxydatif et la dysfonction mitochondriale

Des essais cliniques sont en cours pour évaluer l’efficacité de molécules comme l’anticorps anti-LINGO-1, qui a montré des résultats prometteurs dans la stimulation de la remyélinisation. Ces approches pourraient offrir un espoir particulier pour les formes progressives de SEP, actuellement les plus difficiles à traiter.

Modèles animaux : souris EAE et marmouset

Les modèles animaux jouent un rôle crucial dans la compréhension des mécanismes pathogéniques de la sclérose en plaques et dans le développement de nouvelles thérapies. Deux modèles principaux sont largement utilisés : l’encéphalomyélite auto-immune expérimentale (EAE) chez la souris et le modèle du marmouset.

Le modèle EAE chez la souris est le plus ancien et le plus utilisé. Il consiste à induire une réponse auto-immune contre des composants de la myéline, reproduisant ainsi certains aspects de la SEP humaine. Ce modèle a été instrumental dans le développement de plusieurs traitements actuellement utilisés en clinique, comme l’acétate de glatiramère et le natalizumab.

Le modèle du marmouset, un petit primate, offre une représentation plus proche de la SEP humaine, notamment en termes de complexité immunologique et de structure cérébrale. Il permet d’étudier des aspects de la maladie difficiles à reproduire chez la souris, comme la formation de lésions corticales.

Bien que ces modèles aient leurs limites, ils restent essentiels pour tester de nouvelles hypothèses sur la pathogenèse de la SEP et pour évaluer l’efficacité et la sécurité de nouvelles approches thérapeutiques avant les essais cliniques chez l’homme.

Essais cliniques en cours : BTK inhibiteurs et thérapie CAR-T

La recherche clinique dans la sclérose en plaques continue d’explorer de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses. Parmi les pistes les plus innovantes, on trouve les inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) et les thérapies par cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T).

Les inhibiteurs